A la une

22 août 2023Actualités / EvénementsÉtudiant.e sur le Grand Nancy à la rentrée ? Prêt.e à donner vie à ton nouvel appart ?Ne cherche plus !Fais le plein de pépites à prix mini avec la 1ère édition de la 𝗙𝗢𝗜𝗥𝗘 𝗔̀ 𝗟’𝗘́𝗤𝗨𝗜𝗣𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 !𝗢ù ? 𝗦𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗱𝗲s fêtes de 𝗚𝗲𝗻𝘁𝗶𝗹𝗹𝘆 – Nancy𝗤𝘂𝗮𝗻𝗱 ? 𝗟𝗲 𝘀𝗮𝗺𝗲𝗱𝗶 𝟮 septembre de 𝟭𝟬𝗵 – 𝟭𝟴𝗵Tu cherches du petit électroménager, du mobilier stylé, des ustensiles de cuisine, des équipements high-tech, des vêtements tendance, du matériel de sport ou même un vélo ? Tout sera là, d’occasion et dans un esprit de solidarité et de durabilité.Un événement orchestré par 𝗟𝗲 𝗟𝗲𝘃𝗶𝗲𝗿, en partenariat avec la 𝗠étro𝗽𝗼𝗹𝗲 𝗱𝘂 𝗚𝗿𝗮𝗻𝗱 𝗡𝗮𝗻𝗰𝘆, le 𝗖𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗩𝗶𝗲 𝗲𝘁𝘂𝗱𝗶𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗱𝘂 𝗚𝗿𝗮𝗻𝗱 𝗡𝗮𝗻𝗰𝘆, la 𝗩𝗶𝗹𝗹𝗲 𝗱𝗲 𝗡𝗮𝗻𝗰𝘆, 𝗹’𝗨𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝘁é 𝗱𝗲 𝗟𝗼𝗿𝗿𝗮𝗶𝗻𝗲 𝗲𝘁 𝗹𝗲 𝗖𝗿𝗼𝘂𝘀 𝗟𝗼𝗿𝗿𝗮𝗶𝗻𝗲Viens retrouver nos héros locaux du réemploi :Recyclerie La Benne Idée, Les Ateliers Croix-Rouge Adlis, La Recyclerie de La Fabrique, Trucothèque, Recyclerie les 3R, De Laine en Rêves, Envie Lorraine, Repair café du Grand Nancy, Association Dynamo et Ecollecteurs, Association ALAIN, SOS FUTUR.Mais ce n’est pas tout ! Si ton toaster est capricieux ou si ta chemise préférée a perdu un bouton en cours de route, apporte-les ! Car tu pourras apprendre à redonner vie à ton toaster avec le Repaire Café et à recoudre les boutons de ta chemise avec Tricot Couture Service. Plutôt sympa, non ? De plus, nos experts Ambassadeurs de la Prévention et du Tri t’apprendront comment fabriquer tes propres produits ménagers et cosmétiques. Et pour couronner le tout, découvre comment le CROUS peut rendre ta vie étudiante encore plus cool.Comment nous rejoindre à la salle de Gentilly ?En Bus T2 direction Laxou Sapinière, arrêt Palais des Sports – GentillyEn Bus C2 direction Laxou Plateau De Haye, arrêt VologneEt devine quoi ? Le transport public est GRATUIT les week-ends !C’est GRATUIT et il y aura même de quoi satisfaire tes petites faims sur place !Invite tes amis à saisir l’opportunité et prépare une rentrée stylée et éco-responsable avec la FOIRE À L’ÉQUIPEMENT ! [...]

31 mars 2023Actualités / ArticlesKèpos, au travers de son centre de formation et de ressources « l’atelier de la transition », lance la programmation de ses formations 2023 sur son éco-lieu du Couarail à Vandoeuvre-lès-Nancy (54).

Pour vous inscrire c’est par ici ! Le prix de chaque formation est de 300 €, et peut être pris en charge par votre OPCO. Contactez-nous pour ne savoir plus : formation@kepos.fr.

Au menu :Au menu :

Le jeudi 6 juillet 2023 : “Transition écologique : comprendre les freins au changement”, par Samuel Colin, formateur chez Kèpos :

« Une de ces phrases vous parle peut être : « Je sais tout ça, mais que veux-tu que je fasse à mon niveau !», « A quoi bon, de toute façon, l’homme a toujours su rebondir », «Ce n’est pas à nous d’agir, c’est le gouvernement qui doit prendre ses responsabilités » . Pourquoi, alors que nous sommes de plus en plus nombreux à avoir conscience des enjeux environnementaux, ne sommes-nous pas plus à agir ? Cette formation vous apportera des clés de lecture pour comprendre notre fonctionnement face aux changements et des pistes pour lever ces freins. »

Téléchargez ici le programme de cette formation.

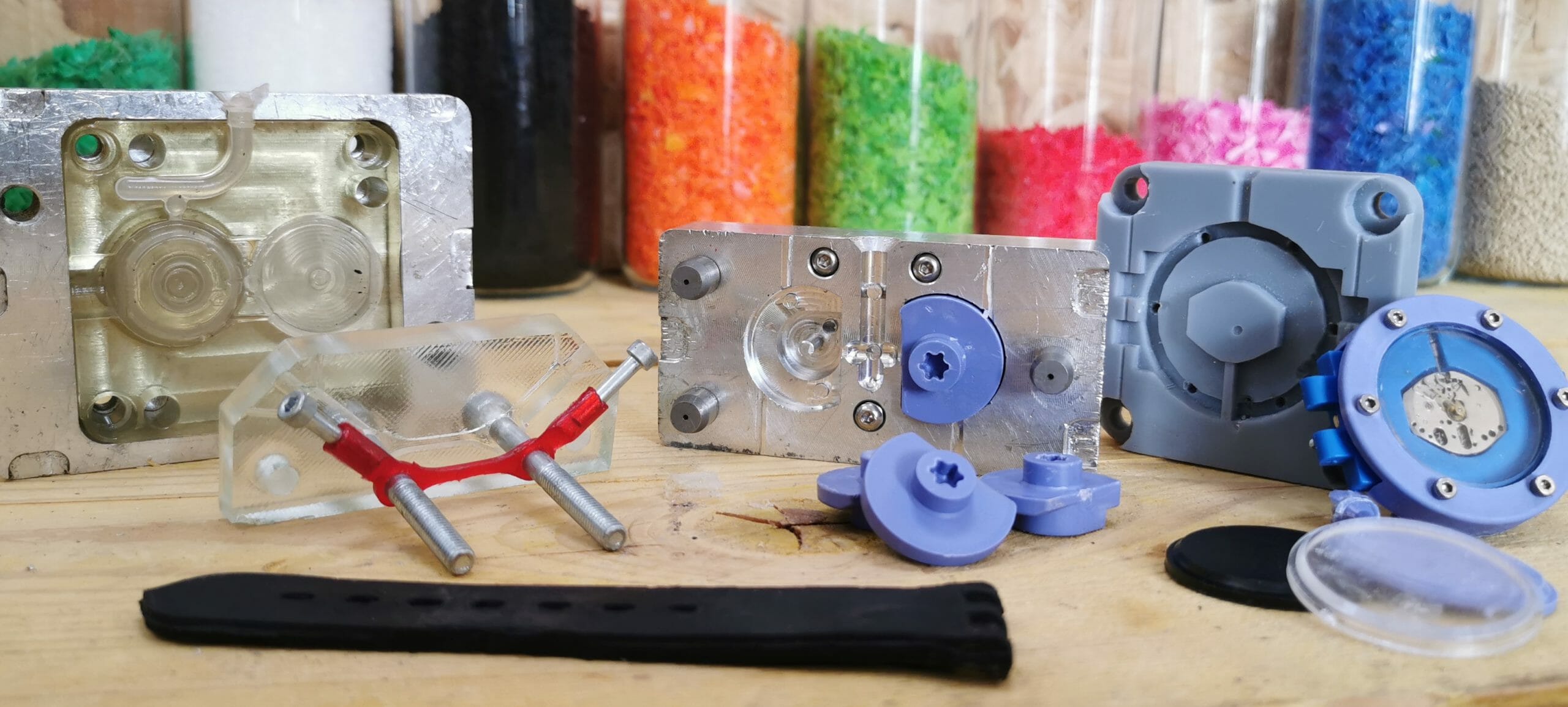

Le jeudi 31 août 2023 : “L’éco-conception pour étoffer mon offre de produit ou de services”, par Ophélie Benito, Designer

« Formez-vous aux bases de l’éco conception en déstructurant le cycle de vie de vos produits et services. Apprenez à innover et améliorer votre offre en continu à partir des ressources du territoire. Découvrez les différentes méthodes d’innovation et de production respectueuses de l’environnement. »

Les jeudis 21 sept et 30 nov 2023 : “Comprendre les enjeux climatiques et passer à l’action”, par Isabelle Jeannin, formatrice chez Kèpos

« Changement ou dérèglement climatique, finalement de quoi parle t-on ? Les informations se bousculent sur les enjeux environnementaux et il n’est pas aisé d’y voir clair, de prendre la mesure de ce qui se joue avec la transition écologique. Cette formation vous permettra à la fois de mettre de l’ordre dans votre perception des choses, de chasser les idées reçues, et surtout d’avoir des clés pour agir. »

Les 25 et 26 septembre 2023 : “Formation de formateurs” par Isabelle Jeannin et Samuel Colin, formateurs chez Kèpos

” Vous avez envie de transmettre vos compétences et vous avez besoin pour cela de maîtriser le cadre de la formation professionnelle pour les adultes afin d’animer efficacement des sessions de formation. Cette formation de 2 jours est faite pour vous donner toutes les clés pour bien démarrer une 1ère session avec des stagiaires “

Le jeudi 5 octobre 2023 : “Transition écologique et Objectifs de Développement Durable , comment articuler ces deux notions pour faciliter la sensibilisation ?”, par Isabelle Jeannin, formatrice chez Kèpos

” Vous avez envie d’accompagner la transition écologique de votre organisation mais vous ne savez pas par quel angle l’aborder. Vous connaissez les ODD, leurs liens avec vos activités n’est pas évidant pourtant vous sentez qu’ils pourraient être de bons alliés pour créer une dynamique de transition dans votre organisation. Venez découvrir le lien entre ODD et TE, comprendre comment les ODD peuvent être un atout pour lancer une dynamique “

Le jeudi 9 novembre 2023 : “Parler de mes convictions sans faire pression, écouter l’autre sans nier mes valeurs : initiation à la communication consciente” par Guilaine Didier, formatrice :

“Personne n’aime être un con-vaincu” (T. d’Ansembourg). Grâce aux clefs de la communication consciente (issue de la Communication Non Violente), venez comprendre et expérimenter ce qui, dans votre façon de vous exprimer et écouter, va favoriser l’ouverture et le dialogue autour des enjeux de la transition écologique. Ce qui au contraire ferme ou génère des réactions de défense, de déni. La communication consciente nous offre quelques belles clés pour nous rejoindre, fédérer et inspirer plutôt que se diviser, accuser et culpabiliser.“ [...]

29 octobre 2022Actualités / EvénementsLa transition écologique et solidaire impose de renouveler le tissu entrepreneurial local, et de faire émerger au plus près du terrain les activités engagées qui peuvent faire défaut sur le territoire. En effet il importe que, partout, de nouveaux services émergent et se développent, dans des domaines aussi variés que l’alimentation durable, les mobilités douces, l’économie circulaire ou encore les énergies citoyennes. Pour y parvenir, il peut paraître vain, ou en tout cas très long, d’attendre que les choses se fassent par elle-même. Les collectivités n’ont pas non plus la main pour développer cela en régie, sans risquer un épuisement de l’action publique. Il est donc essentiel que les acteurs d’un territoire sachent provoquer cette émergence. C’est précisément l’objet des fabriques à projets, ou fabriques à initiatives, que promeut l’agence d’innovation sociale Avise. Vous pourrez consulter sur ce sujet avec profit le livre blanc que celle-ci vient d’éditer sur les acteurs de l’accompagnement à l’entrepreneuriat durable.

Ces fabriques à projets sont des dispositifs partenariaux, mixant secteur public et secteur privé, qui visent à faire remonter du terrain des besoins non satisfaits en lien avec les enjeux de durabilité et de solidarité. A partir de ce travail diagnostic, il est mené une démarche d’idéation pour imaginer des idées d’activité à même de satisfaire ces besoins, puis d’étude de l’opportunité des projets qui pourraient en être issus. Ces projets en émergence sont alors confiés à des entrepreneurs sociaux du territoire, qui sont accompagnés jusqu’au lancement opérationnel des activités. On est donc bien là face à une logique d’entrepreneuriat inversé, où l’accompagnateur n’attend pas que le porteur de projet se manifeste, mais suscite le lancement des activités qui font défaut territorialement. Le benchmarking tient un rôle clé dans cette démarche : il s’agit d’observer ce qui se fait ailleurs, pour voir ce qui pourrait être transféré localement.

Pour des collectivités, ces fabriques à projets répondent à un vrai besoin, en ce sens qu’elles créent du partenariat entre le secteur public et le secteur privé, notamment l’Economie Sociale et Solidaire (ESS). Ce sont des démultiplicateurs d’initiatives, qui répondent à l’impuissance partielle d’une collectivité qui ne sait comment renforcer les services offerts sur le territoire sans les opérer elle-même. Elles constituent un moyen de créer des emplois durables non délocalisables répondant à des besoins sociaux, en misant sur la créativité des forces vives du territoire.

Kèpos a très tôt initié sur le bassin nancéien ce type de fabriques à projets, en coopération avec son partenaire historique, France Active Lorraine. C’est ce que nous avons appelé la « Serre à projets ». Celle-ci est en train de finaliser l’accompagnement de sa troisième promotion d’entrepreneurs, et a donné lieu à la création de plusieurs activités qui se sont depuis développées de manière ambitieuse : des recycleries, une conserverie de produits Bio et locaux, des services de mobilité douces, une coopérative funéraire, etc. Elle est financée par la Région Grand Est, le Département de Meurthe-et-Moselle, la Métropole du Grand Nancy, la Ville de Nancy, mais aussi la Fondation GRDF, AG2R la Mondiale ou encore le Crédit Agricole. Pour aller plus loin dans la démarche, Kèpos et France Active Lorraine ont développé en 2021 une antenne de cette Serre à projets, nommée « Quartiers en transition », sur les Quartiers Prioritaires de la Politique de Ville (QPV) de la Métropole du Grand Nancy, grâce à des financements de l’État, de la Métropole et de la Banque des territoires. L’objectif : contribuer à la transition des quartiers en initiant des activités par et pour les habitants de ces lieux de vie.

Pour pousser plus avant la réflexion autour de ce modèle, Kèpos et France Active Lorraine vous proposent, en partenariat avec la Région Grand Est, une table-ronde sur le sujet le vendredi 4 novembre 2022 à 14h dans le cadre du Village des Solutions de Demain, qui se tient à l’Hôtel du Département de Meurthe-et-Moselle les 4 et 5 novembre prochain. L’occasion d’échanger avec des parties prenantes de cette dynamique : financeurs, opérateurs, bénéficiaires. Vous trouverez plus d’information sur cette rencontre sous ce lien. A bientôt ! [...]

10 octobre 2022ActualitésFace aux enjeux de la transition écologique, chaque acteur est mis en demeure de modifier sa stratégie et ses pratiques. Pour cela, les décideurs doivent réorienter leurs décisions, les agents faire évoluer leurs actions, et les particuliers transformer leurs modes de vie. Tout cela ne sera possible que si les acteurs ont les connaissances et les outils pour le faire. C’est pour cette raison que la question de la formation est une question clé de la transition.

Kèpos a très tôt voulu intégrer cet enjeu dans sa feuille de route. Notre SCIC est ainsi devenue centre de formation certifié Qualiopi en 2020. Elle propose ainsi à tous ses coopérateurs de développer leurs activités de formation sous sa bannière, contribuant ainsi à créer un véritable centre de formation de la transition écologique et solidaire. C’est ainsi que nos formateurs sont capables de vous accompagner et vous former sur des questions aussi variées que l’agroécologie, la biodiversité, l’énergie, le réemploi, le numérique responsable ou le climat. N’hésitez donc pas à consulter notre catalogue et à nous solliciter pour que nous construisions avec vous la formation dont vous avez besoin. [...]

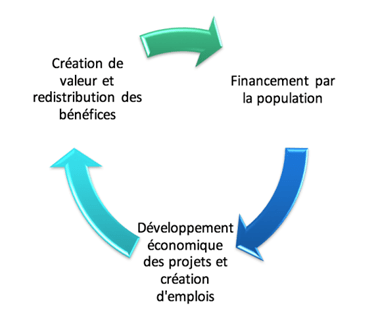

6 septembre 2022Projets / Revues de ProjetsEn circulation depuis 2017, le Florain souffle sa cinquième bougie en 2022. Beaucoup de temps a passé depuis la première interview que nous avions dédiée à cette initiative. Le 8 octobre 2022, l’association fêtera dignement cet événement dans les locaux de l’Hôtel de Ville de Nancy ! Cette date marquera aussi le lancement du Florain numérique, que chacun est invité à soutenir via un financement participatif. Pour parler de tout cela, nous rencontrons Virginie Hacquard, coordinatrice du projet et salariée de l’association.

Faisons connaissance : qui êtes-vous ? Comment en êtes-vous venu à participer au développement d’une monnaie locale ?

Salariée depuis juillet 2019, j’ai le rôle de coordinatrice au sein de l’association. Je suis pour le moment la seule salariée de la structure et j’occupe diverses missions avec l’appui d’autres bénévoles : la comptabilité, la participation aux groupes de travail et la mise en relation des bénévoles avec ces derniers, l’approvisionnement des comptoirs de change ou encore la gestion du stock de Florains. On peut dire que j’ai une vision globale de l’association. Avant de devenir salariée, j’ai eu connaissance du projet suite à une reconversion professionnelle qui m’a permis de découvrir le paysage associatif nancéien. Mes principales aspirations se sont tournées vers le mouvement climat avec les associations RAP Nancy, ANV COP21, Racines Carrées entre autres. C’est au bout de six mois d’aventure associative que je décide de postuler au Florain.

Quelles sont les principales évolutions vécues par le Florain depuis votre arrivée ?

Depuis mon arrivée il y a trois ans, j’ai pu assister et participer à de nombreux changements. Le réseau s’est très bien développé sur le territoire, touchant désormais tout le Sud de la Meurthe-et-Moselle, Lunéville ainsi que les côtes de Meuse. Nos partenaires se sont également multipliés : trois collectivités, les Villes de Nancy et Malzéville, et le Département de Meurthe-et-Moselle ont rejoint la monnaie. C’est une très bonne nouvelle pour nous et les habitants du territoire qui pourront payer dans un avenir proche les services publics en Florains.

De plus, notre projet de numérisation arrive enfin à terme cet automne, le 8 octobre 2022. Nous avions voté cette initiative lors de notre Assemblée Générale de 2020, ce qui représente plus de deux ans de travail. Derrière cet outil, nous avons pour objectif de toucher 1% des habitants du territoire, et de continuer à faire bouger les choses au plus près du terrain. Il nous permettra également de nous développer auprès des professionnels, et de rendre la circulation de la monnaie plus facile. En complément de toutes ces nouvelles activités, nous nous sommes rapprochés du mouvement SOL – réseau des monnaies locales complémentaires – à l’issue d’un appel à projets national. Nous avons candidaté et le résultat s’est révéler positif. En tant que lauréat, nous bénéficierons d’un accompagnement humain et financier sur trois ans.

Combien de Florains sont actuellement en circulation ? Chez combien de commerçants pouvons-nous les retrouver ?

Il existe à l’heure actuelle 82 monnaies locales en France, parmi lesquelles setrouve l’Eusko – monnaie du Pays basque – qui compte l’équivalent de plus de 3 millions d’euros en circulation. Début 2022, de notre côté, nous comptions 180 000 Florains en circulation sur le territoire Lorrain. Concernant les partenaires, nous en sommes à 206, de tous types : maraichers, boulangers, brasseurs, épiceries, petits commerçants, etc. Ils se regroupent autour de domaines d’activités très hétérogènes.”

Du point de vue interne, combien comptez-vous de bénévoles aujourd’hui ? Comment s’organise l’association ?

Nous comptons 25 bénévoles actifs, en légère augmentation ces derniers mois après l’organisation de plusieurs évènements sur la Metropole du Grand Nancy. La plupart viennent de milieux engagés liés aux mouvements écologiques et solidaires. Nous regrettons, cependant, de ne pas toucher plus d’étudiants car la moyenne d’âge est, pour le moment, au dessus de la trentaine.

Comment transformer ses euros en Florains ? Quelle est la démarche à suivre ? Ou pouvons-nous vous retrouver ?

Il faut être adhérent à l’association et se rendre dans un comptoir de change. Nous les avons répertoriés sur notre site internet. Pour rappel, un euro est égal à un Florain. Nous sommes par exemple tous les vendredis et tous les dimanches sur le marché de Vandoeuvre-lès-Nancy et le troisième vendredi du mois sur l’autre marché de Nancy près de l’Octroi. De manière ponctuelle, nous participons à différents évènements tels que “Jardins de Ville, Jardin de Vie”, qui se tiendra les 24 et 25 septembre prochain au domaine de Montaigu à Jarville-la-Malgrange. Nous tenons notre site et nos réseaux sociaux à jour concernant les divers évènements sur lesquels nous avons l’opportunité d’avoir un stand.”

6. Quelles sont les perspectives à venir pour le projet ?

Plusieurs objectifs sont à relever ces prochaines années : un million de florains en circulation sur le territoire d’ici à 5 ans, embaucher une deuxième personne sur un poste de chargé de développement, travailler avec plus de collectivités, développer les groupes locaux et créer d’autres antennes de bénévoles sur des territoires autres que Nancy.

Alexandra Casas, Kepos [...]

27 juillet 2022Interviews Radio / ProjetsChloé Baduel met en lumière dans son émission radio les talents artistiques de Caroline Antoine, plasticienne et paysagiste membre de Kèpos. L’artiste a plusieurs cordes à son arc, que nous vous laissons découvrir dans cet interview réalisé dans l’émission “Bio diversité” sur Radio Caraib Nancy :

Vous pouvez retrouver ses œuvres, profondément inspirées par la poésie et le vivant, sur son site internet. Mais nous vous invitons également à découvrir son art le long des rives de Meurthe, dans le quartier des Grands Moulins à Nancy, en compagnie de la troupe artistique Melocoton. Notez dans votre agenda les prochains rendez-vous !

Alexandra Casas de Kèpos [...]

23 juillet 2022RéflexionsOutre la fatigue, dont nous avons déjà parlé, le sentiment humain qui semble aujourd’hui un des mieux partagés, est l’anxiété. Les jeunes générations font couramment part de leur « éco-anxiété », ce sentiment diffus d’angoisse et d’impuissance qui croît à mesure que le changement climatique s’accélère. Il semble très lié à une impression pesante que la crise est insurmontable, et que l’action est vaine, parfois insincère, ou à tout le moins trop velléitaire.

Si ce sentiment naît chez certains d’une connaissance précise des enjeux climatiques ou de biodiversité, il est causé ou catalysé chez d’autres par la succession des épisodes aigus de nature écologique, sociale ou géo-politique, que nous vivons actuellement, et dont chacun pressent obscurément qu’ils sont liés. Plusieurs postures se font alors jour : la fuite, l’incantation, le repli sur soi, etc.

Comment, personnellement ou collectivement, faire face à ce sentiment d’anxiété qui paralyse ? Cela peut sembler d’autant plus difficile qu’il n’est pas du tout certain que les crises écologiques ou politiques que nous traversons soient solubles. Évoluant dans un monde conçus et façonnés par des ingénieurs, nous vivons sans doute dans l’illusion que tout problème a sa solution. Or, l’humanité fait aujourd’hui face à une difficulté à laquelle elle n’a jamais eu affaire : elle a généré une évolution de son cadre de vie qui petit à petit rend celui-ci invivable pour elle. La difficulté est hors-norme : elle concerne un macro-système qui collapse du fait de l’action d’un de ses agents internes. Celui-ci, à l’intérieur de ce système, doit le faire évoluer alors qu’il est complètement pris, englué dedans.

Au final, c’est notre rapport au monde qui est à interroger. En d’autres termes, la question fondamentale pour l’homme contemporain, est d’ordre métaphysique, ou à tout le moins anthropologique : « Quelle est la place de l’homme dans le monde ? ». Nous devons nous y confronter, sans nous abriter derrière des process techniques ou des habitudes sociales en espérant qu’ils répondent à notre place. Alors, une fois que nous aurons humblement envisagé la question , il nous faudra admettre qu’il existe quelque chose en dehors de nous, que l’homme n’est pas la mesure de toute chose, et que donc nous devons effectuer une sorte de retrait, au moins partiel.

Ce retournement, cette conversion, sont à envisager comme un processus de dépossession, de perte de contrôle consentie. Ce mouvement d’acceptation de notre vulnérabilité est fondamentalement anxiolytique : il ne nie pas l’angoisse, il permet de vivre avec. Et il reconfigure l’action. Aujourd’hui, si nous le voulons, il nous est possible d’agir avec mesure, non pour nous imposer à ce qui est autre, mais pour dialoguer avec l’autre, s’agencer à lui. Cette action qui transforme avec respect, qui reconfigure en reconnaissant l’altérité, est fondamentalement joyeuse.

C’est précisément ce renouvellement de posture que connaissent tous les grands malades qui arrivent à se rétablir, qui regagne une capacité d’agir : ils ne sont plus dans la toute-puissance antérieure, mais vivent avec la blessure ou la maladie, pour ajuster ce qu’ils sont à ce que leur environnement leur permet d’être.

Emmanuel Paul, Kèpos [...]

6 juin 2022Interviews Radio / ProjetsAu tour de la SCIC Energéthic, de se rendre dans les studios de l’émission “Bio diversité” de Radio Caraib Nancy. Face au constat des limites et impacts des énergies fossiles, Dominique Isler, fondateur de la coopérative, a fait le choix de se tourner vers les énergies renouvelables. Retrouvez des exemples de projets réalisés et à venir dans l’interview accordé à Chloé Baduel, animatrice de l’émission :

Suivez de près l’actualité de la SCIC. Des conférences sont régulièrement données sur la Métropole du Grand Nancy.

Alexandra Casas de Kèpos [...]

31 mai 2022ActualitésKèpos développe avec l’association d’insertion ULIS un parcours de formation aux métiers de la Transition Écologique sur trois mois du 27 juin au 14 octobre 2022. Ouverte à tout type de public âgé de 16 ans minimum, cette démarche pédagogique alterne théorie, pratique et activation des savoir-être professionnels autour de la construction de leur projet professionnel. En tant que Stagiaire de la Formation Professionnelle rémunéré, l’action ouvre droit à :

L’AREF si demandeur d’emploi percevant l’ARE Ou une rémunération de la Région (Docaposte)

Cette action sur mesure est financée par la Région Grand-Est, le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle, la Politique de la Ville et la Métropole du Grand Nancy.

En partenariat avec la Ville de Vandœuvre-lès-Nancy, la formation se déroulera sur le terrain de Biancamaria, rue des Écuries, dans les locaux d’ULIS, rue d’Echternach et la Salle du Vélodrome de la Ville.

Le programme s’articule autour de trois pôles techniques : l’écoconstruction et les métiers du bois, les énergies renouvelables et les espaces verts. Un pôle spécifique vise, quant à lui, à accompagner les personnes via un suivi personnalisé :

Travail sur les soft skills (126 heures)

Sensibilisation à la Transition Écologique (28h)

Bilan de compétences, technique de recherche d’emploi, travail du projet professionnel (35h)

Communication et gestion de conflit (21h)

Écoute, confiance en soi, motivation, travail autour des métiers et de la posture (28h)

Aisance informatique, numérique responsable (14h)

Parcours personnalisé (40h)

3 entretiens de suivi individuels (3h)

Immersion en entreprise pour découvrir et confirmer son projet (35h + 2h de visite)

Approche des métiers du bois (189 heures)

Apprentissage des techniques manuelles élémentaires de la construction bois (175 heures)

Recyclerie : réemploi et création de mobilier (14 heures)

Énergies renouvelables (63 heures)

Réglementation électrique, sécurité travaux en hauteur et fonctions photovoltaiques (28 heures)

Immersion en entreprise : montage échafaudages, pose des panneaux et mise en service (35 heures)

Métiers liés aux espaces verts (105 heures)

Design et conception paysagère (14 heures)

Interprétation de la composition des sols (21 heures)

Animation et découverte de la biodiversité (7 heures)

Jardinage, maraîchage, élagage, cueillette.. (63 heures)

Vous trouverez des informations complémentaires sur le dispositif en parcourant ce document. Si ce dernier vous intéresse, nous vous invitons à remplir ce dossier de candidature.

Nous organisons deux réunions d’information collectives dans les locaux de l’Agence Pôle Emploi de Vandœuvre-lès-Nancy, 2 allée de Rotterdam, le 7 juin à 14h et le 16 juin à 9h. Contactez Magali Lergenmüller, en charge du projet chez Kèpos, à l’adresse suivante magali@kepos.fr ou Séverine Taulin à s.taulin@ulis.fr si vous souhaitez y participer.

Alexandra Casas de Kèpos [...]

27 avril 2022Interviews Radio / ProjetsOphélie Benito, fondatrice de la SARL Mollis, spécialisée dans la conception et fabrication d’équipements bio-sourcés pour le soin des personnes fragiles, répondait aux questions de Chloé Baduel dans son émission “Bio diversité” sur Radio Caraib Nancy. Découvrez les engagements sociétaux de cette jeune entreprise du bassin nancéien :

Si cette nouvelle manière d’appréhender le soin des personnes vous intéresse, n’hésitez pas à contacter l’entreprise à l’adresse suivante : contact@mollis.fr. [...]

20 avril 2022Projets / Revues de ProjetsNous rencontrons aujourd’hui Chloé Lelarge, fondatrice de l’association Frugali, cabinet d’expertise en pratiques et alimentation durable. Elle revient sur la genèse du projet et ses missions en matière d’alimentation durable.

Pouvez-vous vous présenter ?

Je m’appelle Chloé Lelarge, j’ai débuté mes études par une prépa littéraire et j’ai ensuite poursuivi en sciences sociales avec un master en géographie de l’Alimentation et des Cultures Alimentaires à La Sorbonne. Mes études m’ont permis d’acquérir une vision globale des pratiques alimentaires. Après l’obtention de mon diplôme, j’ai travaillé pour la restauration collective sur les questions d’alimentation durable en Ile-de-France. C’est à mon retour à Nancy, à la fin de mon contrat, que se développe ma prise de conscience écologique. Je participe à des événements autour du Zéro Déchet et c’est à ce moment que je rencontre Anais Streit.

Anais est formée en neurosciences et gestion de projets, nous comprenons rapidement que nos profils se complètent. Notre objectif, celui de relier nos convictions écologiques et compétences professionnelles dans le but de faire évoluer les pratiques en entreprise sur les questions alimentaires, se dessine doucement. C’est grâce à La Serre à Projets que le projet est officiellement lancé. Lauréates de la première promotion en 2020, le dispositif nous a permis de nous structurer et envisager la suite avec plus de clarté. Pendant un an, nous avons porté Frugali à bout de bras, moi en salariat à temps plein, Anaïs bénévole à mi-temps. Aujourd’hui Anais m’a rejoint à temps plein.

Qu’est-ce que Frugali ?

Les missions de Frugali sont multiples : nous proposons, d’une part, notre offre de formations aux organisations sur la Transition Ecologique et Alimentaire tout en les accompagnant vers une transformation de l’existant. Nous construisons des programmes de formations afin d’introduire des concepts et modes d’innovation frugaux au sein des entreprises. Ces formations ont pour objectif de développer les compétences professionnelles et ainsi faire le lien avec des pratiques responsables au sens culturel, écologique et social. Nous accompagnons les entreprises dans leur structuration interne ainsi qu’au diagnostic de leur activité.

Nous intervenons pour le moment auprès de collectivités et nous déployons actuellement des offres avec les mutuelles mais également de grands groupes engagés sur les questions de RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) et de transition. Nous sommes déjà référencés sur des plateformes de formations, ce qui nous permet d’être sollicitées par des organisations en France Métropolitaine.

Comment en êtes-vous arrivée à imaginer cette nouvelle activité professionnelle ?

La création de Frugali est un mélange entre coup de chance et opportunités. A l’époque, Kèpos avait réalisé un sondage sur les activités manquantes du Grand Nancy. Ayant déjà le projet en tête, j’ai pu à plusieurs reprises en discuter avec Emmanuel Paul, fondateur de Kèpos, pour réaliser un diagnostic de territoire. Ce dernier révélait le manque d’un acteur qualifié en matière d’alimentation durable et porteur d’une offre de formation sur le bassin nancéen. Nous avons, par conséquent, profité de cette opportunité pour déposer un dossier de candidature à La Serre à Projets.

En quoi votre projet contribue à la transition écologique et solidaire de son territoire ?

Comme je l’évoquais un peu plus haut, le projet Frugali comporte différentes strates :

Une première qui représente le noyau dur de notre activité : un travail de lobbying auprès des organisations privées, publiques et associatives sur la modification de leurs pratiques.La deuxième réside dans le changement du fonctionnement et pratiques professionnelles via un travail de sensibilisation et formation.

Nous avons à cœur de ne jamais juger les structures que nous accompagnons et travaillons avec bienveillance pour comprendre les besoins de nos clients. Plus le dialogue sera fluide, plus les organisations seront disposées à mettre en place les nouvelles pratiques responsables que nous leur conseillerons.

Comment envisagez-vous la suite de l’aventure ?

Nous travaillons, en 2022, à rechercher l’équilibre économique, tout en pensant à l’intégration en salariat d’Anaïs.

A moyen et long terme, nous aimerions élargir nos partenariats et pouvoir créer des permanences juridiques dédiées aux salariés sur la transition alimentaire au sein des entreprises.

En ce qui concerne nos engagements chez Kèpos, nous participons à la construction d’un PTCE (Pôle Territorial de Coopération Économique) sur le territoire du Grand Nancy. Parmi les différents groupes de travail, nous avons fait le choix de rejoindre celui dédié à la RSE.

Merci ! [...]

6 avril 2022Interviews Radio / ProjetsL’émission “Bio diversité“, animée par Chloé Baduel sur Radio Caraib Nancy, accueille Fabien Potiez, coordinateur de la Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) Fibricoop. L’occasion de revenir sur le changement de statut de l’association, qui œuvre à la récupération de déchets textiles industriels pour leur offrir une seconde vie.

Si vous êtes à la recherche de sacs résistants issus de l’économie circulaire, n’hésitez pas à contacter Fibricoop via son site internet ! [...]

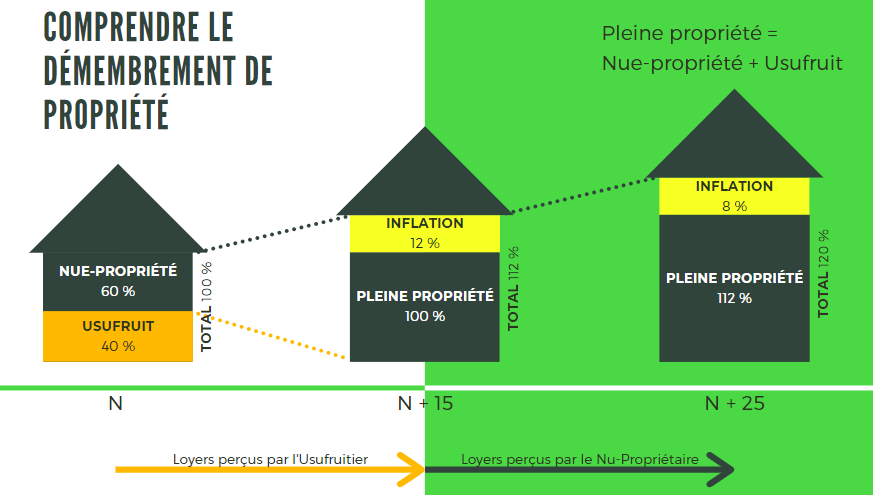

30 mars 2022RéflexionsLa guerre en Ukraine a déjà pour effet de faire grimper substantiellement les prix de l’énergie et des matières premières, notamment agricoles. C’est ainsi que le pétrole, le gaz, le nickel, le blé ou encore l’huile de tournesol voient leur prix s’envoler de manière exponentielle. L’inflation est au plus haut depuis de très nombreuses années en Europe, et notamment en France. Mais il est important de noter que ce mouvement haussier était déjà en cours avant l’agression de l’Ukraine par la Russie. Il concernait alors en particulier le gaz et le pétrole, mais aussi les coûts de logistique ou les semi-conducteurs. Il était alors majoritairement attribué à la reprise post-covid et à la désorganisation des chaînes logistiques internationales. Mais personne ne prenait en compte qu’il n’était pas impossible que la capacité à fournir des écosystèmes dont nous dépendons soit elle-même limitée, et d’une certaine manière, déjà « au taquet » !

La Guerre en Ukraine est un accélérateur et un amplificateur de ces tendances, dans plusieurs domaines :

Les occidentaux cherchent à réduire leur dépendance au gaz et au pétrole russes, ce qui accroît la pression haussière sur les prix via une demande plus forte auprès des autres producteurs.Les engrais et autres produits de synthèse pour l’agriculture sont très dépendants du pétrole, et massivement produits en Russie et Ukraine. Cela implique directement une augmentation des coûts de production des agriculteurs.La Russie et l’Ukraine sont de très importants exportateurs de matières premières agricoles (céréales, oléagineux, etc.). Leur capacité à fournir va être très fortement impactée par la guerre : incapacité des paysans ukrainiens à pratiquer leur activité (manque de carburant, indisponibilité des agriculteurs car partis au combat ou ayant dû fuir, etc.), impossibilité d’exporter les marchandises depuis les ports de la Mer Noire, difficulté à payer les opérateurs russes du fait des sanctions financières touchant le pays, etc.Augmentation du coût des matières premières métalliques, comme par exemple le nickel, du fait d’une forte concentration de la production en Russie. On constate également par exemple en ce moment de très fortes pénuries d’acier, l’Ukraine étant un pays avec une puissante industrie lourde.

écologiques se renforcent pour aboutir à un même résultat : notre mode de vie va devenir littéralement hors de prix. Quelque part, nous avons vécu depuis des décennies à crédit, en pillant les écosystèmes, en prenant dans leur stock de capital plutôt que dans les intérêts qu’ils étaient capables de nous fournir, les fameuses ressources renouvelables. Pour des acteurs comme Kèpos, il était clair que l’on ne pouvait toujours sortir plus de produits d’écosystèmes dont la capacité à fournir était par définition limitée, et qu’un hiatus allait apparaître.

En conséquence, la sécurité alimentaire d’une grande partie du monde n’est plus assurée, les causes géopolitiques se mêlant aux difficultés économiques et aux effets du changement climatique (sécheresse historique au Maroc ou en Amérique latine par exemple). Mais le pire est bien sûr que ce sont les populations les plus déshéritées qui vont le plus souffrir, et notamment dans les pays dont l’autosuffisance alimentaire est la plus faible (Moyen-Orient, Maghreb, Afrique subsaharienne, etc.). On s’attend à des famines et des troubles politiques et géopolitiques terribles.

En France, la situation se traduit par la montée en puissance de la thématique du « pouvoir d’achat », qui devient incontournable dans le débat présidentiel. Mais malgré la démagogie de nos candidats et dirigeants, il est très clair que l’on ne s’en sortira pas à coup de ristournes sur le prix de l’essence ou de primes inflation. Et que ce soit l’État ou les consommateurs qui sortent l’argent, il faudra toujours payer ! Il importe donc que tout un chacun comprenne que la donne vient de radicalement changer, et que ce qui n’était jusqu’à présent que latent devient terriblement réel : il va nous falloir payer le vrai prix des choses. L’abondance dans laquelle nous avons vécu depuis un siècle était d’une certaine manière irréelle. Plus que jamais, le seul scénario soutenable est celui de la sobriété. Et nous avons tous intérêt à la choisir plutôt qu’à la subir.

Emmanuel Paul de Kèpos [...]

28 mars 2022ActualitésLa Serre à Projets accompagne depuis 2019 des porteurs de projets engagés dans la Transition Écologique et Solidaire sur le Grand Nancy. Le dispositif repère en amont des besoins non-satisfaits sur le territoire, imagine des solutions pour y répondre, étudie leur opportunité, puis les transmets à des porteurs de projets issus de l’Économie Sociale Solidaire. Retrouvez plus d’informations sur le fonctionnement de La Serre à Projets en vous rendant sur son site internet ou sur cet article.

Ce jeudi 17 mars 2022, Kèpos et France Active Lorraine, qui portent tout deux la Serre à projets, accueillaient les lauréats de la nouvelle promotion pour une journée d’intégration en présentiel. Une première pour le dispositif qui, depuis près deux ans, organisait ses rencontres en visioconférence.

Au programme de cette journée : atelier brise-glace durant lequel les lauréats ont appris à se connaître, présentation des projets et de l’accompagnement proposé par Kèpos et France Active Lorraine, suivie par une formation sur les six étapes de la création (l’idée, l’étude de marché, l’étude financière, l’étude juridique, la recherche de fonds, et enfin l’installation). D’autres formations auront lieu dans les prochaines semaines pour accompagner au mieux chaque activité, et faire monter en compétences les porteurs de projet.

Parmi les lauréats sélectionnés cette année, nous retrouvons une grande variété de projets :

Une recyclerie de matériels numériques portée par l’association ULIS et la société SOS Futur.Une solution d’auto-hébergement informatique libre et écologique par Codatte, jeune entreprise fondée en 2020.Une offre de vélo-taxi et vélo-bus pour une mobilité douce permettant de réduire la pollution liée au trafic automobile en ville.Un centre de médiation équine au service du bien-être des humains et des animaux.Un projet de “Café des enfants”, lieu de vie et de rencontres pour petits et grands.Une Cantine Solidaire avec l’association Le Vert T’y Go, réunissant publics isolés et producteurs locaux.Une recyclerie créative de textile.Une productrice de fleurs locales avec la Ferme Florale du Sânon La collecte et traitement efficaces des biodéchets par l’association AEIM ADAPEI 54

Le dispositif s’étend également depuis cette année sur les Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville (QPV) : “Les Provinces” à Laxou et “Les Nations” à Vandœuvre-lès-Nancy. Sur ces deux secteurs, la Serre va accompagner les projets suivants :

Un projet de Cantine Solidaire porté par l’association KHAMSAUn tiers-lieu dédié à la transition écologique et solidaire par l’association “Si l’on se parlait“

Les lauréats sautent désormais dans le grand bain de l’entrepreneuriat ! Suivez leurs évolutions sur le site internet de La Serre ou depuis sa page Facebook.

Alexandra Casas de Kèpos [...]

22 mars 2022Projets / Revues de ProjetsA l’occasion du changement d’échelle de plusieurs membres du Jardin d’Entreprises, au capital desquels la CIGALES Mirabelle a pris des parts, Samuel Colin, qui est également salarié de Kèpos, nous explique le fonctionnement de ces clubs d’investisseurs engagés dans la transition écologique. A noter qu’il est d’ailleurs partie prenante dans l’association régionale des CIGALES du Grand Est.

Faisons connaissance : qui êtes-vous ? Comment en êtes-vous venu à participer à une CIGALES ?

Je suis impliqué de longue date dans différents projets en lien avec la transition écologique (création d’une AMAP, mouvements associatifs de protection de l’environnement). Par ailleurs, mes études en école de commerce m’ont permis de me former à la gestion financière. Au delà de la vision promue par ces écoles, j’ai peu à peu découvert les impacts négatifs majeurs de la finance sur l’environnement. En d’autres termes, mon épargne placée dans une banque “traditionnelle” pouvait servir, à mon insu, à financer des projets particulièrement polluants, tels que l’extraction d’énergies fossiles, la fabrication d’armes, etc. Peu de temps après cette prise de conscience, j’entends parler du mouvement des CIGALES dans un article de l’Est Républicain. J’assiste à une réunion d’information organisée à la MJC Bazin de Nancy et j’y rencontre les futures personnes avec qui la CIGALES Mirabelle sera créée !

Pouvez-vous nous présenter l’association des CIGALES du Grand Est ?

Par définition, une CIGALES (Club d’Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale de l’Epargne Solidaire) est un regroupement de particuliers mettant en commun une partie de leur épargne pour financer des entreprises qui se lancent ou se développent. Chaque CIGALES est composée de 5 à 20 personnes. Ces dernières interviennent, la plupart du temps, en prenant des parts dans les entreprises ou en réalisant des prêts quand la prise de parts n’est pas possible. On compte aujourd’hui 13 CIGALES actives en Grand Est.

Notre association régionale les fédère et a pour principales missions :

D’accompagner les CIGALES locales.De faire vivre le mouvement en interne.D’élargir le mouvement en favorisant la création de nouvelles CIGALES et en recrutant de nouvelles personnes.

En ce qui concerne le département de Meurthe-et-Moselle, nous comptons actuellement 5 CIGALES en activité.

Comment rejoindre une CIGALES ?

Sur ce point, chaque CIGALES est autonome et fixe ses règles. La meilleure façon de se lancer est de créer sa propre CIGALES. Prenons l’exemple de la CIGALES « Coup de pousse », initiée par Laure Hammerer, également salariée chez Kèpos, et Franck Magot, qui avait lui même été financé par deux CIGALES au lancement du projet “Les Fermiers d’Ici“. Voici ce que dit Franck :

“A la création de l’entreprise, j’ai ouvert le capital à deux clubs d’investisseurs (des CIGALES) et une personne physique. C’est sûrement le choix dont je suis le plus satisfait. Cela me permet d’échanger avec eux, de prendre du recul et de progresser. Sans ce partage, l’entreprise n’en serait pas là où elle en est en ce moment.“

Si cette idée vous tente, le premier pas à réaliser est de contacter l’association régionale pour qu’elle vous donne toutes les clés et vous accompagne à la création d’une CIGALES. Les étapes sont globalement simple, et en un rien de temps le projet sera lancé !

Quels sont ses champs d’action et en quoi le projet contribue à la transition écologique et solidaire de son territoire ? A quels types de projets a déjà participé la CIGALES Mirabelle ?

L’objectif d’une CIGALES est d’aider à faire naître sur un territoire des projets qui auraient plus de mal à émerger sinon. Les CIGALES favorisent et interviennent dans le champ plus général de l’Economie Sociale et Solidaire en apportant de l’argent « frais » au capital des structures. Les CIGALES défendent dans leurs investissement les valeurs de la Charte des CIGALES. Chaque club choisi, de façon indépendante, ses valeurs principales, qu’elles soient écologiques, sociales ou culturelles. Dans la CIGALES Mirabelle, nous sommes très attachés aux questions écologiques. Nous accompagnons actuellement pas moins de 13 projets différents, dont plusieurs font partie du Jardin d’Entreprises de Kèpos : Les Fermiers d’Ici, Mollis, Energéthic, le restaurant-coopératif Arlevie, la brasserie de bières biologiques et artisanales La Grenaille, l’épicerie Court-Circuit, Fibricoop, Vêt Ethic, la Grande Epicerie Générale (GEG) ou encore l’épicerie animée PAMBio à Pont-à-Mousson…

Au delà de l’apport financier, les cigaliers peuvent participer, si la structure le souhaite, aux réunions stratégiques et grandes réflexions sur l’avenir de l’entreprise. La CIGALES sert également de relais de communication, favorise la mise en réseau et soutient le porteur de projet lorsqu’il en a besoin.

Quelles sont les limites de ce type d’initiative ?

Le mouvement des CIGALES est nécessaire mais ne sera jamais suffisant pour financer la transition écologique. Il doit s’accompagner d’établissements financiers éthiques tels que la Nef et du changement de pratiques des banques conventionnelles. Toutefois, les CIGALES représentent un outil intéressant pour la finance au service d’une économie concrète, de proximité, réellement écologique et solidaire.

Comment envisagez-vous la suite de l’aventure CIGALES ?

La durée de vie légale d’une CIGALES est de 5 ans. Au bout de ces 5 ans, les CIGALES doivent décider si elles souhaitent se renouveler ou non. De notre côté, la dynamique est bonne chez Mirabelle et nous aimerions que le projet continue encore sur de nombreuses années. En ce qui concerne l’échelle régionale, j’aimerais que la dynamique de nouvelles créations de CIGALES accélère et qu’à terme les CIGALES se réunissent pour financer des projets à plus grande échelle !

Merci !

Alexandra Casas de Kèpos [...]

23 février 2022Actualités / Interviews Radio / ProjetsEn compagnie de Chloé Baduel, animatrice de l’émission “Bio diversité” sur Radio Caraib Nancy, Chloé Lelarge, fondatrice du cabinet de conseil et de formation Frugali, est revenue sur les origines du projet, son champ d’actions mais également les perspectives qui se profilent pour l’année 2022.

Retrouvez son intervention ci-dessous :

Si la transition de votre entreprise vers des pratiques plus responsables vous intéresse, n’hésitez pas à contacter Frugali via son site internet.

Alexandra Casas de Kèpos [...]

23 février 2022ActualitésCe lundi 21 février, nous nous rendions dans les locaux de la recyclerie La Benne Idée, situés au 16 rue de la Malgrange à Jarville, en compagnie de plusieurs membres du Jardin d’Entreprises de Kèpos. Un moment convivial hors-les-murs pour faire découvrir les activités de chacun et, par la même occasion, créer du lien. A l’honneur ce mois-ci : l’association de réemploi de mobilier qui a pris le temps de nous expliquer la genèse ainsi que l’avenir du projet.

Lauréate de la Serre à Projets en 2020, l’association collecte des objets destinés à être jetés pour ensuite les vendre à prix solidaire en intégrant de la rénovation et de la création pour valoriser au maximum le mobilier récupéré. A termes, l’équipe espère réemployer 280 tonnes de déchets mobiliers par an grâce à l’accès aux déchetteries du Grand Nancy ainsi que les différents dons de particuliers et professionnels.

A l’initiative de ce projet nous retrouvons trois entrepreneurs engagés : Antoine Plantier, ingénieur géologue, Chloé Geiss, ingénieur agronome et Thomas Henry, anciennement menuisier ébéniste. Tous ont à cœur de mêler utilité sociale, sensibilisation et éco-responsabilité.

Ce projet pour objectif de créer 35 emplois dont une vingtaine en chantier d’insertion. Pour cela, la recyclerie a obtenu, il y a peu, l’agrément d’Atelier et Chantier d’Insertion. Une nouvelle étape pour cette association solidaire qui permettra d’accompagner des personnes dans leur démarche de retour à l’emploi.

Au sein de 5 000m² d’espaces disponibles destinés à devenir une “Cité du Faire”, la recyclerie en occupe actuellement 1 000m². De nouveaux ateliers d’artisans d’art devraient voir le jour dans quelques mois sur l’espace restant.

A terme pourront être menées des actions de sensibilisation à la transition écologique mais également des activités de création de mobilier design.

Découvrez la boutique en ligne

Suivez de près les actualités de l’association en cliquant ici.

Alexandra Casas de Kèpos [...]

14 février 2022Actualités / Projets / Revues de ProjetsL’agence de communication responsable Comm’ un avenir soufflait sa première bougie le 4 janvier dernier, à cette occasion, nous avons posé quelques questions à sa fondatrice, Anne-Sophie Gall, sur son parcours et les perspectives du projet.

Pouvez-vous vous présenter ?

Je m’appelle Anne-Sophie Gall et j’ai débuté mon parcours en communication par un DUT Communication des Organisations à l’IUT Charlemagne à Nancy. J’ai ensuite poursuivi en Master Stratégie et Conseil en Communication à la Faculté de Lettres et des Sciences Humaines de l’Université de Lorraine. Ma passion pour le chant et le secteur musical me destinait plutôt à travailler dans cette voie, mais ma progressive prise de conscience des enjeux environnementaux m’a amenée à repenser mes projets professionnels. C’est en 2018 que je commence à m’engager dans diverses associations écologiques, en particulier Greenpeace et La Cantoche. Le besoin de retrouver du sens dans ma vie professionnelle me pousse à quitter mon poste de Chargée de communication à la Ville de Ludres. L’idée de créer un projet en lien avec la transition écologique m’apparaît désormais comme une évidence. Après quelques mois de réflexion, je décide de me lancer dans l’aventure de l’entrepreneuriat en proposant mes compétences en communication aux structures engagées située dans la Métropole du Grand Nancy.

Qu’est-ce que Comm’ un avenir ?

L’objectif premier de ce projet réside dans le soutien que j’apporte aux initiatives vertueuses de mon territoire. Les associations et petites structures souffrent souvent d’un manque de visibilité et de ressources humaines ou matérielles en terme de communication. En les aidant dans leur communication, les structures auront la possibilité de toucher un plus large public et de démocratiser les problématiques d’enjeux climatiques et sociétaux.

En ce qui concerne, le terme « Agence », je suis consciente que ce dernier est connoté. Cependant, Comm’ un Avenir relève d’une réelle alternative aux agences de communication classiques. Ce terme permet de rassembler, en un seul mot, les différents champs d’action sur lesquels je peux intervenir : gestion des réseaux sociaux, communication print, identité visuelle, éco-conception, relations presse mais également la réalisation de plans de communication.

Je travaille pour le moment seule pour différentes structures, telles que day by day, Décor’Jardin, les Fermiers d’ici ou la coopérative anti-gaspi Arlevie. Grâce à la mise en réseau de Kèpos, j’ai également pu œuvrer à la communication de Fibricoop, coopérative de réemploi de textiles usagés issus de blanchisseries industrielles.

Comment en êtes-vous arrivée à imaginer cette nouvelle activité professionnelle ?

Cette idée d’agence responsable vient de mes engagements associatifs. Le manque de moyens en interne, qu’ils soient d’ordre humain, communicationnel ou financier, m’a poussé à créer ma propre entreprise au service de l’intérêt général. Bien qu’il existe une dissonance entre la communication et la transition écologique : l’un agit plutôt dans une vision court-termiste, tandis que le second s’inscrit dans le long terme, j’ai décidé de m’intéresser aux alternatives de la communication responsable. Cette dernière se démarque des messages poussant à la surconsommation ou la production de supports très énergivores. Chacune de mes missions est donc pensée de manière à limiter ses impacts : utilisation de logiciels open source, choix de supports écolabellisés et prestataires engagés, diffusion de messages clairs et transparents en accord avec les objectifs de développement durable, etc.

En quoi votre projet contribue à la transition écologique et solidaire de son territoire ?

Le projet Comm’ un avenir contribue à la transition du territoire nancéien en soutenant des initiatives écologiques et sociales en faveur d’une meilleure intégration du territoire dans les enjeux de demain. Véhiculer des messages de sobriété me tient particulièrement à cœur, la transmission de connaissances est un levier indispensable à la sensibilisation à l’écologie des générations actuelles et futures. C’est pourquoi j’interviens également dans le cadre de la Licence Information et Communication de la Faculté de Lettres de Nancy, afin de partager mes expériences et montrer qu’une synergie entre écologie et communication est possible.

Consciente du manque en interne des associations, je propose un tarif solidaire et engagé de -20 % sur l’ensemble des services proposés. Bien qu’au départ Comm’ un avenir se destinait à la communication des associations, celle-ci s’oriente aujourd’hui vers tout type d’acteur de l’ESS portant des valeurs fortes et se donnant les moyens de les appliquer.

Comment envisagez-vous la suite de l’aventure ?

J’envisage la suite de l’agence à plusieurs. En effet, les propositions de contrats et la charge de travail s’accumulant, il devient de plus en plus difficile de travailler seule. Les demandes se multipliant, le projet tend également à élargir sa zone d’activité à la région Grand Est. J’aimerais, d’autre part, aller plus loin dans la réflexion et la réalisation des supports de communication responsable en creusant tous les aspects de l’éco-responsabilité et renforçant mes liens avec les structures engagées du territoire.

Merci !

Alexandra Casas de Kèpos [...]

9 février 2022ActualitésCo-porté par Kèpos, France Active Lorraine et Simplon Grand Est, le Crea-Lab vise à accompagner de jeunes entreprises engagées de moins de 3 ans sur le bassin lunévillois.

L’accompagnement de la première promotion a débuté en octobre 2021 en regroupant divers secteurs d’activités : lutte contre le gaspillage alimentaire, restauration biologique et itinérante, dépollution des sols, création d’une librairie éco-responsable ou encore le développement d’un garage solidaire. Autant de projets qui participe à l’économie locale et dynamise son territoire !

Pour cette deuxième saison, le Crea-Lab lance son appel à candidatures pour recruter sur l’ensemble du bassin de vie lunévillois des entrepreneurs prêts à démarrer un programme de 6 mois visant à accélérer leur développement et conforter leur engagements écologiques, numériques et sociétaux .

Vous bénéficierez :

D’un accompagnement personnalisé

D’un diagnostic 360° de la performance de votre entreprise

D’un programme d’ateliers de formation ciblés

Si le projet vous intéresse, rejoignez nous lors d’une réunion d’information en ligne gratuite le jeudi 24 février de 9h30 à 10h30 !

Je m'inscris

N’hésitez pas à nous solliciter à l’adresse suivante isabelle@kepos.fr ou par téléphone 06 61 48 81 92 si vous avez des questions !Vous avez jusqu’au 25 mars 2022 pour déposer votre candidature en remplissant le formulaire ci-dessous :

Je dépose ma candidature

Alexandra Casas de Kèpos [...]

1 février 2022Interviews Radio / ProjetsChloé Baduel, animatrice de l’émission « Bio diversité » sur Radio Caraib Nancy, fait intervenir chaque mois des membres du Jardin d’entreprises de Kèpos et des Lauréats de la Serre à Projets.

Retrouvez aujourd’hui le restaurant-associatif La Cantoche en compagnie d’Arnaud Maujean, membre du Conseil d’Administration et Isabelle Dollander coordinatrice salariée de l’association. Son objectif : lutter contre le réchauffement climatique en sensibilisant à une alimentation saine et durable !

Retrouvez leur intervention ci-dessous :

Alexandra Casas de Kèpos [...]

24 janvier 2022ActualitésNotre chef de projet, Ian Mc Laughlin, répondait aux questions de Chloé Baduel dans son émission “Bio diversité” sur Radio Caraib Nancy le 20 janvier dernier, concernant l’appel à candidatures 2022 de La Serre à projets

Retrouvez son interview pour en apprendre plus sur ce dispositif et les thématiques retenues pour cette troisième année :

Alexandra Casas de Kèpos [...]

21 janvier 2022Réflexions« Si vis pacem, para bellum » : si tu veux la paix, prépare la guerre ! Face à l’accroissement des périls à l’Est de l’Europe, cet adage latin devrait présider à notre action. Rappelons les faits : la Russie, qui a déjà annexé le Crimée et déstabilisé le Donbass, masse des troupes (plus de 110000 hommes) et du matériel lourd à la frontière ukrainienne. Dans le même temps, elle annonce déployer son armée pour des exercices en Biélorussie, et organise des manœuvres navales d’ampleur mondiale. Face à cela, l’Ukraine appelle à l’aide les occidentaux. Mais la menace ne se limite pas à l’Ukraine : pays baltes, scandinaves et d’Europe centrale s’inquiètent. C’est ainsi que la Suède commence à déployer des troupes sur certaines de ses îles jouxtant la Russie. La question se pose : qu’est-ce qui intéresse vraiment la Russie ? Seulement l’Ukraine ? Ou tout le périmètre de l’ancienne sphère d’influence soviétique ?

Dans le même temps, la Russie fait monter la pression en exigeant des États-Unis et de l’OTAN des concessions exorbitantes : impossibilité de plus étendre le périmètre de l’OTAN, retrait des troupes de l’OTAN d’Europe centrale et orientale, etc. De plus, la Russie entend négocier directement avec les Etats-Unis, en n’incluant pas les Européens, pourtant les premiers concernés. Ces demandes ressemblent plutôt à des ultimatums, et ne sont pas de réelles négociations. Au même moment, l’opinion publique russe est abreuvée d’un discours présentant l’OTAN comme assiégeant la Russie, alors qu’elle n’a en réalité qu’une fonction défensive.

Face à cela, il apparaît de plus en plus clair que les occidentaux ne sont pas prêts à mourir pour l’Ukraine. Mais le seront-ils pour défendre des membres de l’Union Européenne et de l’OTAN ? Quoi qu’il en soit, dans l’hypothèse d’une agression par la Russie de l’Ukraine, les occidentaux menacent le Russie de sanctions économiques et politiques d’ampleur systémique, qui couperaient les vivres aux Russes. Mais ce qui pourrait se profiler derrière tout cela, ce pourrait être une déstabilisation plus vaste de toutes les démocraties de l’Est et du Nord de l’Europe.

Face à cette situation, on ne peut qu’être abasourdi par l’esprit munichois qui prévaut dans un pays comme la France. La France ne croit pas réellement à une agression de l’Ukraine par les Russes, et avance qu’un dialogue exigeant est possible. Les experts éclairés ne croient plus à la possibilité de ce dialogue, qui est, au mieux, un vœux pieux, au pire, une compromission. Si l’on tenait vraiment à la démocratie et à la liberté, l’heure devrait être au réarmement, militaire, politique, économique et surtout moral.

Or, que voit-on ? Toute une partie de la classe politique a basculé dans une attitude de fascination ou d’ambiguïté vis à vis de Poutine : Mélenchon, Zemmour, le Pen, et même une partie de la droite républicaine. L’itinéraire de François Fillon est à cet égard symptomatique, qui prend des responsabilités aux conseils d’administration de plusieurs grandes entreprises russes. Dans la sphère médiatique, on frise l’inconscience : tout le monde est incrédule face au péril, et on préfère consacrer son attention à la réouverture des discothèques et autres sujets du même genre. Sans parler des citoyens, qui ont déjà en grande partie abdiqué leur liberté, c’est à dire leur capacité à influer, par la participation à la délibération démocratique, sur la volonté générale et le destin collectif.

Munichois un jour, Munichois toujours : telle pourrait être notre devise. Nous semblons croire que la rationalité l’emportera. C’est méconnaître les passions humaines à l’œuvre dans l’histoire, faite de démesure et d’inconséquence. Or, ce que l’on voit, c’est un dirigeant russe animé de l’esprit de revanche. Dans ce contexte, et alors qu’une guerre chaude de dimension potentiellement systémique pourrait être déclenchée, il ne faudrait pas que nos renoncements et notre manque de courage nous précipitent dans l’abîme. Après notre pusillanimité face au changement climatique, nous adoptons la même attitude face au risque géopolitique.

Emmanuel Paul de Kèpos [...]

18 janvier 2022Interviews Radio / ProjetsDans le cadre de notre partenariat avec Radio Caraib Nancy, Chloé, l’animatrice de l’émission « Bio diversité », intervient sur des sujets liés à la transition écologique.

C’est au tour, cette fois-ci, de Day by Day : première épicerie 100% vrac gérée par Cécilia Gana au Faubourg des trois Maisons, à Nancy. Son mot d’ordre : moins d’emballage, moins de gaspillage et plus d’économies !

Retrouvez ci-dessous l’interview de Cécilia :

Alexandra Casas de Kèpos [...]

11 janvier 2022ActualitésNous confions aujourd’hui la plume à Damien Peltier, chef de projet de notre tiers-lieu sur le quartier Biancamaria !

Je souhaiterais vous parler des jardins partagés ou collectifs, et pour tout dire, tout particulièrement de celui créé de toutes pièces en partant simplement d’une idée : remettre en valeur une friche urbaine, couplée à l’envie de retrouver un lien avec la terre et le vivant.

Mais avant cela, une petite rétrospective s’impose…

Depuis le moyen-âge, nos villes occidentales sont pensées et conçues sur un modèle d’arrachement à la nature. Plus sûres et plus « civilisées » que jamais, nos cités actuelles nous apportent un confort indéniable : de l’eau potable au robinet, une commode proximité avec toutes sortes de vendeurs de biens et de denrées, la sécurité grâce à la protection apportée par nos portes blindées et nos brigades de police, la facilité d’accès à la culture, aux divertissements et aux soins … Un véritable paradis !

Pourtant, à la fin du XIXe siècle, l’urbanisation effrénée, engendrée par la « révolution industrielle », a reposé la question du rôle et de la place attribués au végétal dans l’espace urbain. C’est en 1919 qu’est apparue la notion « d’espaces libres à préserver », en 1961 que le terme « espace vert » a été introduit pour la première fois dans les textes réglementaires, et aux alentours des années 1980 que le concept de « trame verte et bleue » a été pensé. Enfin, dans les années 1990, les premiers jardins collectifs ont commencé à voir le jour en France. Bref, bien du chemin a été parcouru depuis l’ère industrielle, de l’urbanisme de la fonctionnalité d’hier à l’urbanisme écologique que nous connaissons aujourd’hui.

Mais alors, pourquoi, me direz-vous ? Pourquoi défaire le béton et les paysages stériles si rassurants et aisément praticables que nous avons mis tant de temps et d’énergie à fabriquer ? Pourquoi changer le visage de nos chères villes, devenues plus hautes, plus vastes et plus peuplées que jamais ?

En résumé, pourquoi réintroduire des espaces verts ?

La réponse à ces questions semble peut-être plus évidente avec cette reformulation : combien d’entre nous ont souffert de l’absence d’espace de « nature » en ces temps d’épidémie ?

Mais tout d’abord, peut-être convient-il de se demander : qu’est-ce que la nature ?

Si on en croit le Petit Robert, la nature c’est « tout ce qui existe dans l’univers hors de l’être humain et de son action ».

Cela voudrait dire que, quoique nous fassions, la ville et tous les espaces qui la composent ne peuvent être des espaces de « nature » puisque façonnés par l’homme.

Pire encore, cette définition amène à penser que l’homme lui-même ne fait pas partie de la nature.

Mais alors, sommes-nous destinés à vivre dans un univers parallèle fait de béton et de métal ? Nous sommes-nous tant éloignés de notre nature profonde et de la biosphère au point de nous en émanciper de la sorte ?

Force est de constater que non, si l’on en croit les très nombreuses études listant les bienfaits directs et indirects que ces petits coins de verdures nous apportent : diminution de la pollution de l’air et sonore, réduction du stress, santé préservée grâce à l’activité physique, impacts des vagues de chaleur et des inondations atténués, création de lien social… pour ne citer que ceux-là !

Nous aurions donc, bien malgré nous, besoin de cette nature que nous avons reléguée au rang de simple fournisseur de matière première, sale et insécure.

Pourtant, et ce n’est plus une surprise pour personne, la biosphère va exceptionnellement mal !

Depuis l’ère industrielle, l’activité humaine a provoqué à une vitesse record des changements qui ne se mesuraient jusqu’alors que sur des temps géologiques. De façon générale, nous nous rapprochons toujours plus des limites planétaires à ne pas dépasser si nous voulons éviter les dysfonctionnements globaux des écosystèmes… et il ne semble pas y avoir de changement dans cette tendance là non plus.

Ce qui signifierait que nous accordons moins de valeur à la nature qu’à notre propre bien être, alors qu’ils semblent si étroitement liés…

Mais alors, y aurait-il un souci dans la valeur que l’on donne à la nature ?

Puisque nos modes de vie et notre culture nous incitent à toujours faire un ratio coût/bénéfice pour juger de la juste valeur des choses, l’économiste écologue Robert Constanza a pris la peine de mesurer en 2016 le prix des services rendus par la biosphère : cela représenterait quelques 33 000 milliards de dollars par an…et rien de cela ne pollue ni ne génère de déchets qui ne soient pas valorisés par ailleurs…et tenez-vous bien, tout cela nous est offert ! Cadeau, c’est gratuit !

Oui, vous avez bien lu ! Plus d’un tiers du PIB mondial en services rendus gratuitement, voilà une approche pertinente pour déclencher les décisions de nos dirigeants !

Mais cette valeur a-t-elle véritablement un sens ? Est-ce que tout a un prix utilitaire ? N’avez-vous pas, comme moi, certaines choses dans votre vie qui ont une valeur qui ne puisse être mise en équation ? Votre famille, vos amis, votre santé peut être…

Revenons à notre jardin…

C’est en 2020 que la SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif) Kèpos, la coopérative pour laquelle je travaille, est entrée en contact avec la ville de Vandœuvre-lès-Nancy. La commune avait un terrain, Kèpos les savoir-faire, et nous avions tous cette envie commune de faire évoluer les choses vers plus de bien-être, plus de liens, plus de « vert ».

J’ai failli oublier ! Kèpos est un ensemble d’entreprises et d’associations qui œuvrent à la transition écologique du territoire, et mon job à moi, c’est de coordonner les actions des différents membres de la coopérative. Ils sont aujourd’hui 24 et travaillent sur des sujets comme l’écoconstruction, la transition alimentaire, l’agroécologie, les énergies renouvelables, la science, la mobilité douce, le réemploi, le mieux-vivre et bien d’autres domaines encore… Bref, toutes sortes de compétences spécialisées qui, mises bout à bout, dessinent une forme de circuit logique, holistique et cohérent, où chacun est en mesure d’apporter à l’autre, tout comme dans un écosystème !

Le cahier des charges paraissait simple : créer un jardin partagé pour les habitants du quartier Biancamaria, tout en respectant les codes d’urbanisme et de façon à ce que cela soit bénéfique pour l’environnement. Il fallait donc trouver ce point d’intersection entre les envies et les besoins de chacun, les contraintes physiques et environnementales, les visions des uns et des autres…simple disais-je ?

Nous nous sommes donc concertés, avons réfléchi, nous sommes interrogés, avons réunionné, compilé, reconcerté… chacun a apporté sa pierre à l’édifice : la ville, les membres de la coopérative, les habitants du quartier, moi, l’aménageur, la Métropole… et après une « trouzaine » de réunions, de plans et de plannings en tous genre, nous avions enfin le feu vert pour investir ce terrain de jeu en août 2021.

Et quel terrain de jeu !! Avec Caroline (« Caroline Antoine ») et Aurélie (« Aurélie Marzoc »), qui ont pris en charge la concertation et la conception paysagère, nous partions d’une feuille vierge pour dessiner un lieu écologique, un lieu qui serait la vitrine des savoir-faire de la coopérative, un lieu créateur de lien, un lieu pour nous et pour les autres. Tout ou presque était possible, il suffisait de l’imaginer !

Notre envie principale était de remettre de la vie dans cette friche et de mettre de la vie dans le quartier. Nous n’étions pas seuls à le vouloir ; un groupe de résidents du quartier s’est mobilisé et nous a suivi, aidé, conseillé, appuyé.

On pouvait les compter sur les doigts d’une main au départ : Corinne, Gauthier, Yves et Max (le sympathique pince-sans-rire), de bonnes volontés à qui il convient de rendre hommage.

Créer un jardin prend du temps si on veut le faire dans le respect de l’environnement, et puisque travailler sur « sol vivant » n’est pas possible à coup de granules magiques, il fallait bien préparer ce terrain au sol si pauvre que même de simples patates n’auraient probablement rien donné. Nous avions besoin de bras, de beaucoup de bras.

Dès le départ, nous avons choisi de coconstruire ce lieu. L’évidence était donc d’offrir, aux habitants qui le voulaient, des formations en agroécologie en échange de leurs temps et de leurs efforts, lors de la création des zones de culture et du verger partagé. Du temps contre du savoir, des efforts contre des fruits et légumes.

Le premier atelier a eu lieu en août 2021, le 28 au matin, c’était un samedi.

Ils étaient six habitants en plus d’Enzo et Théo, les deux membres de la coopérative spécialistes des jardins permacoles (« Des Racines et Des Liens »). Malgré mon envie, je n’ai pu m’y rendre ce jour-là, car j’avais contracté ce satané virus qui fait frémir les Etats et met à mal les systèmes de santé depuis deux ans maintenant.

Ce que j’aurais aimé être là ! Des mois de travail pour finalement manquer le jour du lancement, les premières délimitations qui dessinaient enfin l’esquisse de quelque chose de concret ! J’aurais l’occasion de me rattraper…

Six en août, disais-je, puis douze à l’atelier de septembre, respectivement dix-sept et dix-huit, sans compter les oiseaux de passage, lors des ateliers d’octobre, et ça n’a pas désempli depuis. Des nouveaux venus à chaque rencontre, des curieux de passage, des enfants qui sèment et jouent dans les bottes de foin qui nous servent à couvrir les sols, pauses café-croissant, thé-gâteaux maison en fonction de ce que chacun apporte. Tantôt on bêche, tantôt on pioche, plante, pellette, discute, rigole, on échange une recette de cuisine, on raconte une blague, bref on fait connaissance…

Alors c’est ça un jardin partagé ? Un endroit où on noue des liens, où on joue et apprend, où on transpire et cultive plus qu’une simple terre. Un endroit où on donne une autre valeur au temps. Le temps de bien faire, le temps de faire une pause pour raconter sa vie à son voisin, pour écouter la sienne, le temps de laisser faire, le temps d’être ensemble, le temps de prendre le temps tout simplement… Voilà bien une chose dont la valeur n’est intéressante selon aucun calcul, et qui, selon moi, a pourtant une valeur infinie. Eh bien, c’est autant de choses que l’on peut trouver dans un jardin partagé.

Un jardin potager, c’est anthropique (donc pas « naturel » selon le petit Robert), ça produit de la nourriture – qui a une valeur utilitaire mesurable – mais c’est en réalité beaucoup plus que cela si on y ajoute toute la valeur immatérielle qu’il génère. Cette valeur ne dépend que de ce que l’humain est prêt à y mettre pour son prochain, mais aussi pour la faune et la flore qui l’habite et avec qui nous partageons plus qu’une partie de notre génome : un même lieu de vie, une même terre d’accueil.

Cette année, nous poursuivrons les ateliers de jardinage. Nous allons planter un verger partagé, mettre en terre nos premiers plants et récolter nos premiers légumes. Il va sans dire, vous êtes les bienvenus !

Nous allons également accueillir des écoliers à des ateliers de science participative autour du thème des sols et de la biodiversité (avec « Sol &co » et le « Laboratoire Sauvage »), organiser avec du public en insertion des chantiers participatifs autour du thème de l’écoconstruction et des énergies renouvelables (avec « I Wood » et « Energethic »)… Enfin, nous espérons construire un centre de formation à la transition écologique pour lequel ce jardin hybride sera le support pédagogique.

Quel programme ambitieux quand on regarde le cahier des charges de départ !

Ambitieux vraiment ? Oui et non.

Ambitieux oui parce que c’est un projet hybride et complexe, parce qu’ils sont nombreux à s’engager dans cette dynamique (en premier lieu les habitants), ambitieux parce que nous sommes soutenus par la Région, la Métropole, le Département, la Préfecture, la ville de Vandœuvre, et parce qu’on espère que cela rayonne sur tout le territoire…

Et ambitieux non, car au fond, ce n’est qu’un tout petit rien, un lopin de terre infiniment petit à l’échelle de la planète et une action infiniment mince face aux innombrables dégâts que nous avons déjà occasionnés depuis 200 ans. Bref, ce n’est rien qu’un jardin partagé.

Cependant, et si ça donnait envie à d’autres ? Si nous avions la chance de voir une foule de ces petits coins de verdures créateurs de bien-être et de lien naître un peu partout ? En fait, ils sont nombreux à nous avoir précédé – de la MJC Nomade à Racines Carrées, en passant par World in Harmony – et nous mettons déjà notre expérience au service du SIVU du quartier Saint-Michel-Jericho pour la construction d’un jardin intergénérationnel sur l’espace Champlain. Pour autant, cela changera t’il la face du monde ?

Probablement que non, mais chacun de ces lieux nourriciers et anthropiques est un moyen de rendre à la planète un peu de ce qu’elle nous donne et, au regard des changements brutaux qui nous attendent, autant de petits airbags nécessaires à l’Homme pour amortir le choc.

Damien Peltier [...]

4 janvier 2022ActualitésCette année encore, Kèpos anime, en coopération avec France Active Lorraine, le dispositif de la Serre à projets. Celui-ci lance ce mercredi 5 janvier 2022 un appel à candidatures afin d’accompagner sur le sud de la Meurthe-et-Moselle la création de nouvelles activités engagées pour la transition écologique. Les candidats peuvent postuler jusqu’au 9 février via le site de la Serre et sont invités au webinaire d’information le 20 janvier 2022 à 17h30. Retrouvez plus de détails ici.

Pour rappel, le dispositif de la Serre à projets vise à repérer des besoins non satisfaits sur le territoire, à imaginer des solutions pour y répondre, à étudier l’opportunité et la faisabilité des projets qui en sont issus, et à les transmettre à des porteurs de projets de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS).

6 opportunités d’activités retenues pour 2022

La valorisation de coproduits et déchets brassicolesUne cantine éco-responsable et solidaireLa collecte et le traitement écologique des déchets organiquesLa production et/ou la vente de fleurs coupées, locales et de saisonUne unité de lavage du linge éco-responsableUn système de vélo-bus et/ou vélo-taxi

Les candidats souhaitant s’investir dans la création de l’une de ces activités sont invités à répondre à l’appel à candidatures. Si aucun de ces projets n’a retenu votre attention, nous vous donnons également la possibilité de vous positionner sur le volet blanc, autrement dit proposer votre propre projet.

Quartiers en transition : des thématiques dédiées aux QPV !

La Serre se déploie également dans les Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville (QPV) du Grand Nancy pour accompagner la création d’activités répondant à 4 besoins recensés dans deux quartiers sélectionnés :

Les Nations à Vandœuvre-lès-NancyCuisine partagée et éco-responsableCantine SolidaireLes Provinces à LaxouRessourcerie “Jouets et enfance”Création d’un tiers-lieu

Qui peut répondre à l’appel à candidatures ?

Les porteurs de projets peuvent être de trois types :

Un ou plusieurs particuliers qui souhaitent s’engager dans un projet entrepreneurial. Les candidatures peuvent être émises par une personne seule ou par un collectif informel.Une association existante.Une entreprise sociale existante. Par entreprise sociale, on entend une entreprise s’inscrivant dans le champ de l’Economie Sociale et Solidaire ou dont les activités sont porteuses d’un impact social et environnemental positif pour le territoire.

Les porteurs de projets peuvent ne pas être encore implantés sur le territoire du Sud Meurthe-et-Moselle. En revanche, leur projet doit nécessairement y être principalement localisé.

De quel accompagnement bénéficieront les lauréats ?

Les lauréats de la Serre à projets bénéficieront :

D’un appui méthodologique dans la réalisation de l’étude de faisabilité du projet.De la mise en réseau avec les partenaires de la Serre à projets.D’un ensemble de formations et d’ateliers.D’un accompagnement global sur le montage du projet jusqu’à sa concrétisation.D’un soutien technique et d’un appui dans la recherche de financements.

Retrouvez toutes les réponses à vos questions dans le cahier des charges de l’appel à candidatures.

Les candidats sélectionnés devront par la suite présenter leur projet à l’oral devant un jury d’experts le 1er avril 2021.

Le décompte est lancé !

Alexandra Casas de Kèpos [...]

4 janvier 2022Interviews Radio / ProjetsDans le cadre de notre partenariat avec Radio Caraib Nancy, Chloé, l’animatrice de l’émission « Bio diversité », intervient sur des sujets liés à l’Economie Sociale et Solidaire et à l’environnement.

La recyclerie La Benne Idée, située à Jarville-la-Malgrange, s’est prêtée au jeu en retraçant les origines et le développement de cette association de réemploi spécialisée dans les objets de l’habitat : meubles, décoration, vaisselle et bricolage

Retrouvez l’interview d’Antoine Plantier, co-fondateur du projet :

Alexandra Casas de Kèpos [...]

20 décembre 2021Projets / Revues de ProjetsA l’occasion de la transformation de l’association Fibricoop en coopérative, nous avons interviewé Fabien Potiez, coordinateur de ce projet de valorisation des déchets textiles !

Qu’est-ce que Fibricoop ?

C’est une coopérative qui collecte et transforme le textile au rebut qui provient de blanchisseries industrielles. Nous créons des sacs avec différents types de textile : vêtements de travail colorés et linge plat blanc. En ce qui concerne notre gamme, nous commercialisons pour le moment des totes bags. Des cabas, sacs à langer, trousses d’école et de toilette, sacoches à vélo et des sacs à bières verront bientôt le jour ! On peut en faire des choses avec des anciens vêtements de travail ! Notre stock de matières premières va devenir plus conséquent dans les mois à venir : nous allons travailler avec des chiffonniers, prestataires de notre blanchisserie partenaire, ce qui nous permettra d’étendre notre gamme et répondre à la demande.

En quoi votre projet contribue à la transition écologique et solidaire de son territoire ?

Parce que c’est un projet 100% local et très peu énergivore avec un impact environnemental positif : les vêtements sont réutilisés par Fibricoop au lieu de partir à la poubelle. Nous les transformons très peu, nous avons seulement besoin d’un peu de découpage pour créer les produits finaux, et cela sans aucun traitement chimique contrairement à ce qu’il est courant de voir dans l’industrie du textile. D’autre part, nous travaillons exclusivement avec des partenaires de la région : APF Entreprise pour l’atelier de couture, les produits sont floqués à Laxou, les vêtements viennent d’une blanchisserie à Malzéville et la collecte et l’acheminement du textile pourrait bien être réalisé prochainement en vélo cargo par la coopérative Les Coursiers Nancéiens ! Cette rencontre a d’ailleurs été organisée par Kèpos, nous vous remercions ! Le fait d’être passé d’une association à une SCIC renforce notre impact positif sur le territoire, puisque nous avons la garantie que le projet sera non-délocalisable et d’utilité sociale pour les habitants.

Pourquoi être passé du statut d’association à celui de coopérative ?